需要曲線・供給曲線

需要曲線(Demand)

縦軸を価格P、横軸を数量xとした場合に右肩下りの曲線。(便宜上直線で表現するものの実際は曲線である)

買う側(消費者)の気持ちを表現していて、価格Pが高ければそんなにいらない(→数量xは少なくなる)。価格Pが低ければたくさん欲しい(→数量xは多くなる)

供給曲線(Supply)

縦軸を価格P、横軸を数量xとした場合に右肩上がりの曲線。(便宜上直線で表現するものの実際は曲線である)

売る側(生産者)の気持ちを表現していて、価格Pが高ければたくさん作って売りたい(→数量xは多くなる)。価格Pが低ければあまり作りたくない(→数量xは少なくなる)

市場均衡

均衡価格は需要曲線と供給曲線が交わる点を指す(P*と表現する)

超過需要

本来の価格よりも低い値段で売っているため、皆が欲しい状態。つまり品不足の状態。

数量を多くする方へ向かう。

超過供給

本来の価格よりも高い値段で売っているため、皆は特に買わない状態。つまり売れ残りの状態。

値下げする方へ向かう。

均衡価格

超過需要や超過供給は均衡価格へ自然と向かう=神の見えざる手

曲線の右シフト

需要曲線の右シフトは消費や家計にとって良いことで、供給曲線の右シフトは企業や生産者にとって良いこと、と覚えます。左シフトはその逆です。

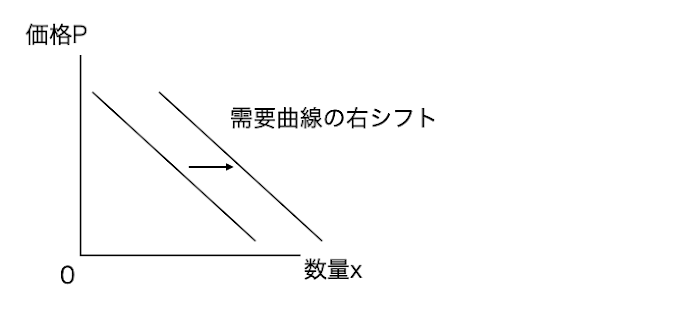

需要曲線の右シフト

価格Pは変わらないが、皆んながたくさん買いたい状況になること。

需要曲線の右シフトが起こる要因は以下のとおり

①所得の増加→お金がたくさんあるので買いたい人が増える。いつもより多く買いたくなる。

②好みの上昇によるもの(選好)→宣伝や広告により皆が買いたくなる

③代替品の価格上昇によるもの→小麦の値段上昇によりパンが値上げしたため、皆がパンを買わなくなり米の需要が上昇する。など

④補完品の価格低下によるもの→バターが値下げして、バターの需要が上昇し、その影響でパンの需要も上昇する。など

価格Pは変わらないが、市場にたくさん供給される状況になること。

①所得の増加→お金がたくさんあるので買いたい人が増える。いつもより多く買いたくなる。

②好みの上昇によるもの(選好)→宣伝や広告により皆が買いたくなる

③代替品の価格上昇によるもの→小麦の値段上昇によりパンが値上げしたため、皆がパンを買わなくなり米の需要が上昇する。など

④補完品の価格低下によるもの→バターが値下げして、バターの需要が上昇し、その影響でパンの需要も上昇する。など

供給曲線の右シフト

価格Pは変わらないが、市場にたくさん供給される状況になること。

供給曲線の右シフトが起こる要因は以下のとおり

①生産コストの低下(人件費や原材料費の低下)

②技術革新(生産性向上による)

実際の価格Pに対し、消費者からみてと思っていたよりも安く買えたとなる部分の面積を消費者利益(消費者余剰)といい、生産者からみてと思っていたよりも高く売れたとなる部分の面積を生産者利益(生産者余剰)という。

①生産コストの低下(人件費や原材料費の低下)

②技術革新(生産性向上による)

余剰分析

実際の価格Pに対し、消費者からみてと思っていたよりも安く買えたとなる部分の面積を消費者利益(消費者余剰)といい、生産者からみてと思っていたよりも高く売れたとなる部分の面積を生産者利益(生産者余剰)という。

価格規制

政府が価格規制をして価格P1でしか売ってはいけないとした場合、生産者は安いため数量x’しか作らなくなる。総余剰は以下の台型の部分となる。灰色の部分は死荷重という。

0 件のコメント:

コメントを投稿